在通州武辛莊的村口�,90歲的“風車大王”梁俊老人拄著拐杖眺望村路�。當看到熟悉的身影出現時����,他布滿皺紋的臉上綻開笑容:“王老師可算來了!”她快步上前���,與老人聊起運河沿岸的風車制作技藝。這樣的場景�����,在王衛華老師二十余年的田野調查中不斷重現���。

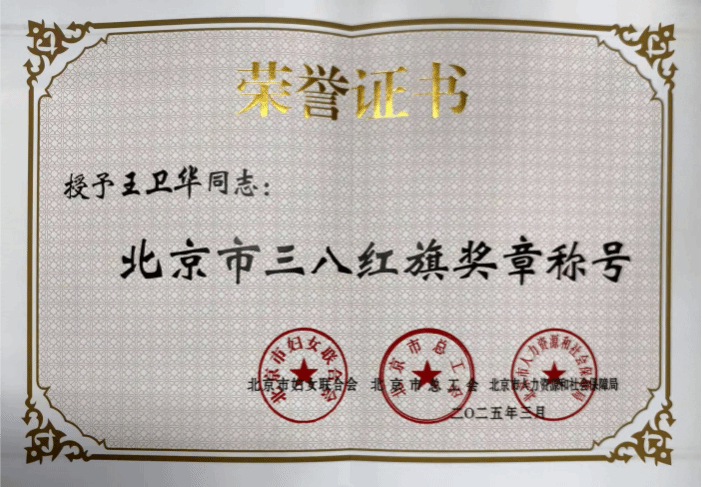

王衛華���,中央民族大學文學院教授��,博士生導師����;文學院民間文學研究所所長�����、運河文化研學基地主任���,北京民間文藝家協會理事�。研究領域為民間文學���、民俗學�����。主持國家社科基金項目����、北京社科基金重點項目��、國家民委民族問題研究等項目�。獲評寶鋼優秀教師獎�����;2025年3月����,她榮獲“北京市三八紅旗獎章”榮譽稱號�。

王衛華教導學生們:“民間文化是一片充滿魅力的沃土,你必須走進去�,才能感受老百姓鮮活的生活�����,才能真正理解中國人自己的文化?���!?/span>

作為研究民間文學���、民俗學的學者,王衛華老師常年行走在文化現場�。從毛烏素沙地的牧民生活習俗到沂蒙山區的節日儀式再到茶馬古道的商旅遺存���,她的研究足跡遍布全國�����。

2018年加入中共北京市委宣傳部全國文化中心建設重點項目“北運河流域民俗文化普查活動及民俗志編纂”后,王衛華老師帶領團隊到京冀交界處的潮白河渡口�,聽老船工講兩代人的擺渡史���;在京東地區第一個黨支部成立處遺址��,考察紅色文化的薪火傳承;到北運河岸邊的田間地頭,研讀歷經百年風雨的碑刻����。

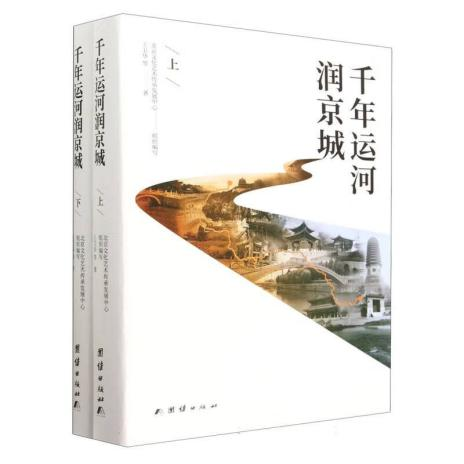

在王老師的帶領下����,團隊成員對北京大運河文化帶�����、西山永定河文化帶等相關的文化遺產��、民俗風物進行了詳細調研,完成數百萬字調研報告���,合作出版多部著作。其中《千年運河潤京城》出版不久即受到廣泛關注����,新華網、學習強國、中國青年報等多家媒體進行報道和推介。

團隊成員2022級民俗學專業博士生楊赫回憶道�����,在調研過程中,王老師的腳步總是匆匆。在西山永定河一帶調研時���,她大步走在山間小道上,把十幾人的團隊甩在身后。直到隨團隊調研的當地工作者氣喘吁吁地喊:“王老師���,能不能慢一點,我追不上您的腳步。”她才停下來�,笑著抱歉地點點頭��。

“世界上有比當老師更幸福的職業嗎?”王老師總是這樣說。

1997年從北京師范大學畢業后�����,王衛華老師就一直在中央民族大學從事教學工作�。無論是作為普通教師,還是擔任文學院副院長、院長����,她始終堅持在教學一線���。

2024年�����,她憑借《立足文化遺產,培育時代英才》獲得中央民族大學教育教學成果獎。她創新地構建了“遺產保護—學術研究—教學育人”的教育模式,通過設立研學基地��、申報科研項目��、組織實踐活動等方式��,培養學生學術能力。

近五年,王衛華老師指導的學生取得了豐碩成果:多名學生獲得國家獎學金、北京市優秀畢業生、“挑戰杯”課外學術科技作品競賽、北京高校師生服務新時代首都發展“雙百行動計劃”優秀示范項目���、校級獎學金��、社會實踐等多個獎項及榮譽稱號�����;指導學生撰寫的《創新保護利用,讓“古都之脊”煥新韻》在《光明日報》刊登�����,被人民網�、光明網、中國經濟網����、央廣網等多家媒體轉載�。

她在課堂上告訴同學們:“民間文化承載著基層民眾的生存智慧和思維特性���,把民眾的‘俗事’作為研究對象���,是讓人欣喜并充滿意義的��?!?/span>

“在民間文學的課堂上�����,王老師為一屆屆學生闡釋何謂‘民間’之‘民’���。她說��,我們每個人都是‘民’的一員����。”2022級文藝學專業碩士生王子蔚說道��。

在行走田野時���,王老師也結識了許多鄉民好友�。有廚藝精湛的農家院廚娘、精通面塑的“通州巧娘”、從事民宿業的“新農人”��,還有為家鄉修史立傳的地方鄉賢……在同學們眼中��,當王老師見到這些真誠熱情的朋友時���,總有說不完的話����。

總背著雙肩包奔走在鄉間的王老師,同時也是中華優秀傳統文化的傳播者��。她多次在北京廣播電視臺等音視頻平臺����,宣傳推廣運河文化、節日習俗�、北京歷史文化��,將研究成果以通俗易懂的形式講述給社會大眾。她還在北京城市圖書館����、北京市東城區圖書館����、中國水利工程協會等單位�,通過講座或系列課程,從民間文化的獨特視角講述中華優秀傳統文化����。

她還帶領研究生團隊與北京三中、北京五中分校等中小學合作,共建基礎教育階段校本課程和大運河主題活動。通過《運河與北京》《大運河的聲音》等9門課程�,義務推廣大運河文化�����,讓北京市東城區、西城區數百名中學生因此受益。

她說:“民間文化是中華民族的瑰寶�,我們要站在國際化的視野��,扎根于中國土壤,才能更好地傳承和發展中華優秀傳統文化,鑄牢中華民族共同體意識�����?���!?/span>