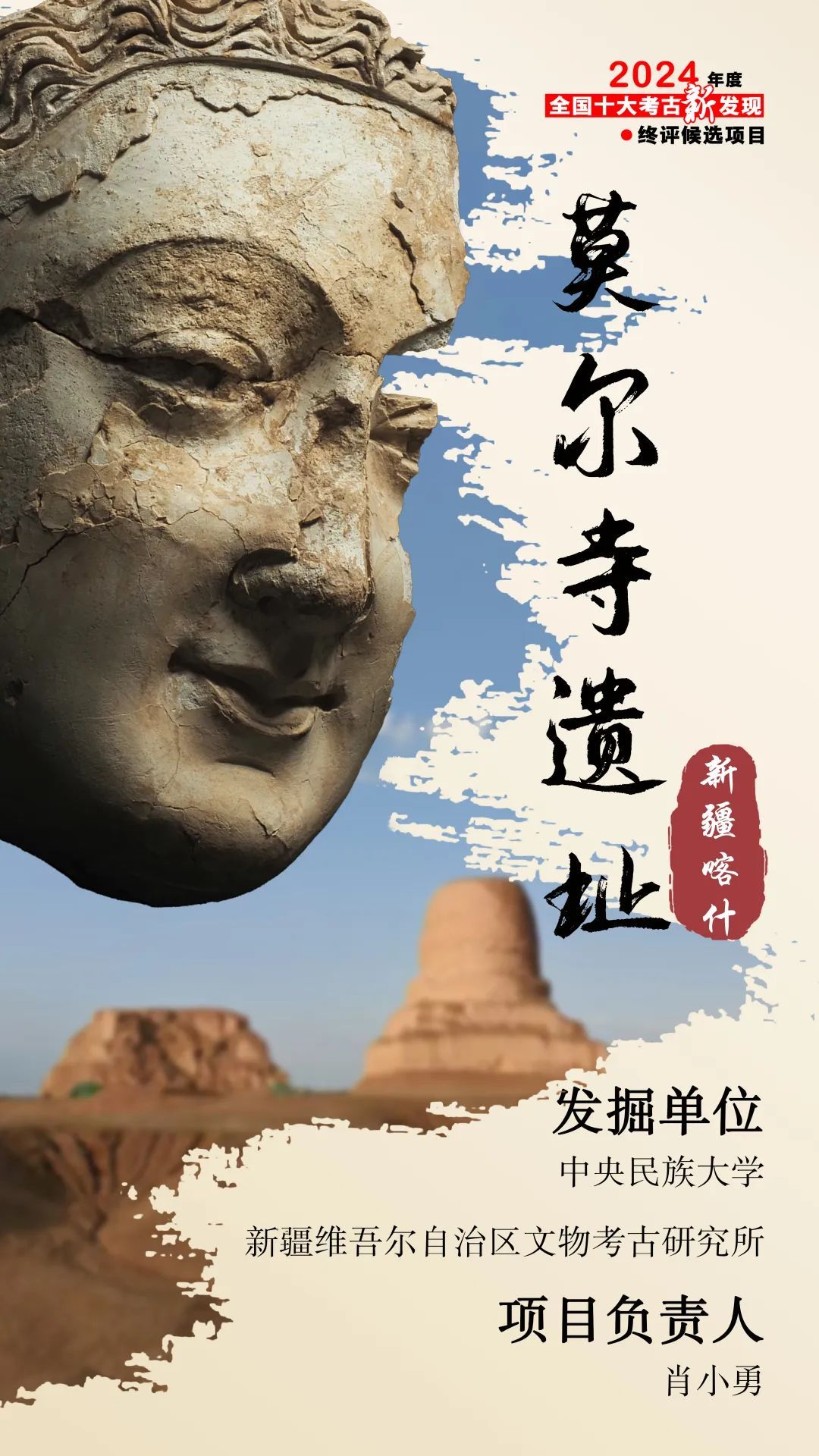

4月24日,2024年度全國十大考古新發現評選結果揭曉,中央民族大學考古隊參與發掘的新疆喀什莫爾寺遺址入選。

莫爾寺遺址位于喀什市東北方向伯什克然木鄉莫爾村外一處高臺上,現存一方一圓兩座佛塔,它是已發現位于我國最西部、保存較完好的泥土建筑佛塔,也是我國早期大型地面佛寺和佛教中國化的典型代表,充分體現了佛教在古代新疆地區傳播和盛行的經歷,同時在這里發現的佛教藝術遺存也體現了中華文明多元一體、兼容并蓄、綿延不絕的總體特征。

根據考古測年,莫爾寺遺址始建于公元1世紀,隨后在不同歷史時期經歷了多次的改擴建,直到公元10世紀后逐漸廢棄。19世紀末20世紀初西方“探險隊”在新疆四處侵擾文化遺址時發現了它,因沒有重要發現而只是被簡單記錄

2019年,中央民族大學與新疆文物考古研究所合作,對莫爾寺遺址進行主動考古發掘。同年,遺址發掘列入國家文物局“考古中國”重大項目。

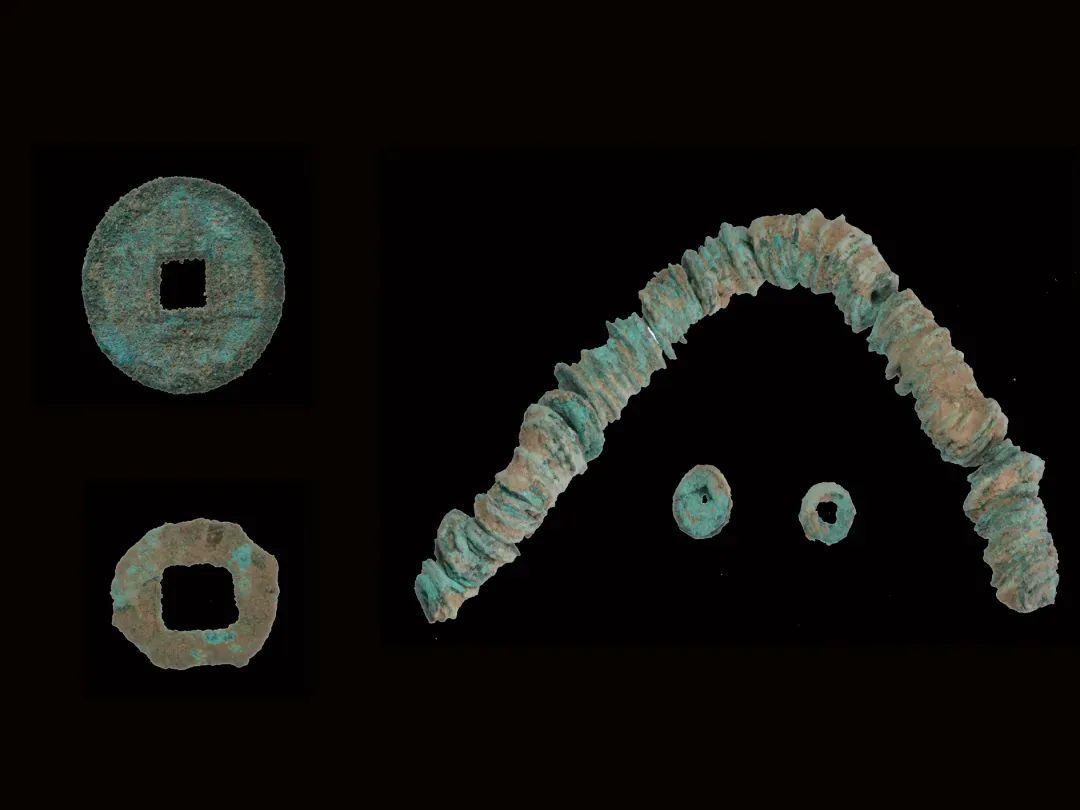

莫爾寺遺址的出土文物種類豐富,尤其是數量巨大且風格各異的佛像殘片,融合了中亞、犍陀羅、本地以及中原地區的文化元素。另外遺址內還有陶、木、銅、石、骨、棉麻絲等材質的遺物,以及剪輪五銖、開元通寶等錢幣。

2024年考古隊在遺址新發現一件泥瓦,瓦是中原建筑的重要部分,它為認識當時莫爾寺建筑方式和特征受中原建筑風格影響提供了線索。

“據史書記載,武周時期曾在西域的疏勒鎮修建過大云寺,但目前不知所終。這件泥瓦為我們推斷莫爾寺曾作為中央政權層面修建的大型佛寺提供了一個重要證據,是當時中央政權對西域有效管轄的證明。”中央民族大學教授、莫爾寺遺址考古發掘項目負責人肖小勇說。

中央民族大學校長強世功表示,莫爾寺遺址考古實證了新疆多元宗教并存和中央王朝對西域的有效治理,是中華民族多元一體的生動體現。它填補了絲綢之路佛教考古相關領域空白,見證了統一多民族國家形成,成為正本清源,凝聚人心,講好中國新疆故事,提升中華文化影響力的重要載體,對鑄牢中華民族共同體意識具有特殊意義。

此次入選全國十大考古新發現的還有四川資陽濛溪河遺址群、浙江仙居下湯遺址、甘肅臨洮寺洼遺址、西藏康馬瑪不錯遺址、湖北黃陂盤龍城遺址、陜西寶雞周原遺址、北京房山琉璃河遺址、安徽淮南武王墩一號墓、云南晉寧河泊所遺址。