編者按:

為鼓舞斗志、砥礪奮進,在中國共產黨成立104周年,全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育之年,學校黨委對100名優秀共產黨員、30名優秀黨務工作者、28個(其中,二級黨組織3個,黨支部25個)先進基層黨組織進行了表彰。這些我們身邊的榜樣們,在全校教學科研、管理服務、后勤保障等各個崗位上立德樹人、擔當實干。他們在日復一日的堅守中把平凡做成了標桿,在年復一年的奉獻里將責任書寫成使命,以最樸素的行動詮釋著“優秀”的模樣。這份堅守與執著,匯聚成推動學校事業發展、奮力建設特色鮮明世界一流大學的磅礴動力。今天,讓我們一起來看優秀共產黨員——王衛華老師從講臺上到運河邊的“幸福”故事。

“作為教師,我們的本職工作就是教書育人;每位教職員工在育人路上的每一分付出,都是為實現學校的發展目標而努力,更是為國育才的使命擔當。”在中央民族大學慶祝中國共產黨成立104周年暨“兩優一先” 表彰大會上,文學院教授、博士生導師王衛華老師代表學校受表彰的優秀共產黨員進行深情發言。這不僅是一份獲獎感言,更是她近三十年教壇生涯最生動的注腳。

王衛華,中共黨員,1969年3月出生,1997年6月入黨,1997年7月入職中央民族大學文學院。現為文學院教授,博士生導師;民間文學研究所所長、運河文化研學基地主任,北京民間文藝家協會理事,曾獲評寶鋼優秀教師獎、“北京市三八紅旗獎章”等榮譽。

“世界上有比當老師更幸福的職業嗎?”王老師總是這樣對同學們說。

1997年從北京師范大學畢業后,王衛華老師一直以來始終堅守在教學一線。同學們最愛上的課是王老師的民間文學課,2022級文藝學專業碩士生王子蔚說道:“在課堂上,王老師為一屆屆學生闡釋何謂‘民間’之‘民’。她說,我們每個人都是‘民’的一員。”

王衛華老師訪談“風車大王”梁俊

在通州武辛莊村口,90歲的“風車大王”梁俊老人拄著拐杖眺望村路。當看到熟悉的身影出現時,他布滿皺紋的臉上綻開笑容:“王老師可算來了!”她快步上前,與老人聊起運河沿岸的風車制作技藝。這樣的場景,在王衛華老師二十余年的田野調查中不斷重現。

王衛華老師訪談國家級非遺琉璃燒制技藝北京市代表性傳承人趙長安

在2022級民俗學專業博士生楊赫看來,王老師還有很多“厲害”的朋友:灶臺邊笑談古今的農家廚娘,有巧手捏出千年風物的“通州巧娘”,有打造精品民宿的“新農人”,更有默默修撰鄉史的地方鄉賢……

王衛華老師訪談剪紙藝術家王文敏

每次見到這些真誠熱情的朋友時,王老師總是有說不完的話,她說:“民間文化承載著基層民眾的生存智慧和思維特性,把民眾的‘俗事’作為研究對象,是讓人欣喜并充滿意義的。”

王衛華老師與學生在居庸關長城調研合影

王衛華老師與學生在香山調研合影

王衛華老師格外注重通過田野實踐培養學生的問題意識、社會服務意識,讓他們“勇于擔當、能夠擔當”。為了解決人文學科學生缺乏實踐訓練的問題,王衛華老師依托學院科研平臺“運河文化研學基地”,招收不同學段、不同專業的學子在思維碰撞中拓寬學術視野、在田野調查中解決研究問題。

王衛華老師在答辯后與學生合影留念

在王老師的指導下,近五年來,有2名學生分別作為主持人獲批北京高校師生服務新時代首都發展“雙百行動計劃”優秀示范項目;多名學生獲挑戰杯青振京郊專項獎、國家獎學金、北京市優秀畢業生、省部級學術年會優秀論文獎、校級特等獎學金、校級優秀博士學位論文、寒暑期社會實踐獲獎團隊等獎項和榮譽;指導研究生以主持人身份獲批省部級及校級科研項目16項;發表學術論文22篇。碩士研究生王子堯作為第一作者發表在《光明日報》的文章《創新保護利用,讓“古都之脊”煥新韻》被人民網、光明網、中國經濟網、央廣網等多家媒體轉載。

“大運河是世界文化遺產,對運河文化遺產的挖掘和保護,關系著對中華民族精神的建構和弘揚至關重要。”

王衛華老師在“大運河文化遺產保護與傳承”學術研討會發言致辭

2018年,王衛華加入了中共北京市委宣傳部全國文化中心建設重點項目“北運河流域民俗文化普查活動及民俗志編纂”,主持了大運河文化相關的國家社科基金項目和北京社科基金重點項目。從此,京華大地蜿蜒的河道,成了她流動的“辦公室”。

王衛華老師帶隊調研北京通州區楊洼閘

王衛華老師帶隊調研北京通州區尹家河“紅色渡口”

八年間,她帶著學生團隊行走在京冀交界的潮白河渡口,傾聽老船工講述兩代人的風雨擺渡史;踏訪京東第一黨支部舊址,觸摸紅色基因如何深植鄉土;蹲在北運河畔的田埂邊,一筆一劃拓印百年古碑的滄桑印記……

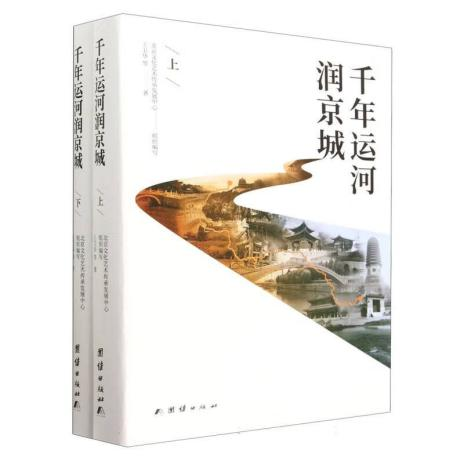

《千年運河潤京城》圖書封面

通過對北京大運河文化帶、西山永定河文化帶等相關的文化遺產、民俗風物的詳細調研,王衛華老師完成百萬字調研報告,并獨立或合作完成多部著作。其中,《千年運河潤京城》出版不久即受到廣泛關注,新華網、學習強國、中國青年報等多家媒體進行報道和推介。

王衛華老師參加大運河文學主題宣講活動

為將研究成果向社會傳播,王衛華老師多次在北京廣播電視臺“文化京津冀”“城市之聲”頻道等音視頻平臺進行宣講;并在北京城市圖書館、北京東城圖書館、中國水利工程協會等單位開設講座或系列課程;參與北京市政府、北京市民委、通州區政府、中國文聯等組織的文化宣傳、宣講活動。

王衛華老師參加運河之上節目錄制合影

同時,王老師及其團隊也聯合北京市第三中學、北京市第五中學分校等北京運河沿線的市屬中學共同設計、開展大運河課程,讓文化遺產教育走出高校,創造更大的社會價值。

從講臺上到運河邊,這是一位教育工作者對“為國育才”的初心使命,也是王老師對“世界上有比當老師更幸福的職業嗎?”這一信念的最美回答