新聞網訊 “自來水通了�����,農機修好了,娃上學方便了���!”中央民族大學新聞學專業本科生盧佳燚在新疆阿克蘇入戶調研時,聽到戶主這樣說���,一股暖流涌上心頭。作為“新疆民生與發展”大調查活動的一員,盧佳燚說:“這些家長里短的變化����,正是民生改善最實在的模樣,發展的勁頭�,就藏在這煙火氣里���,感覺踏實又有奔頭�����。

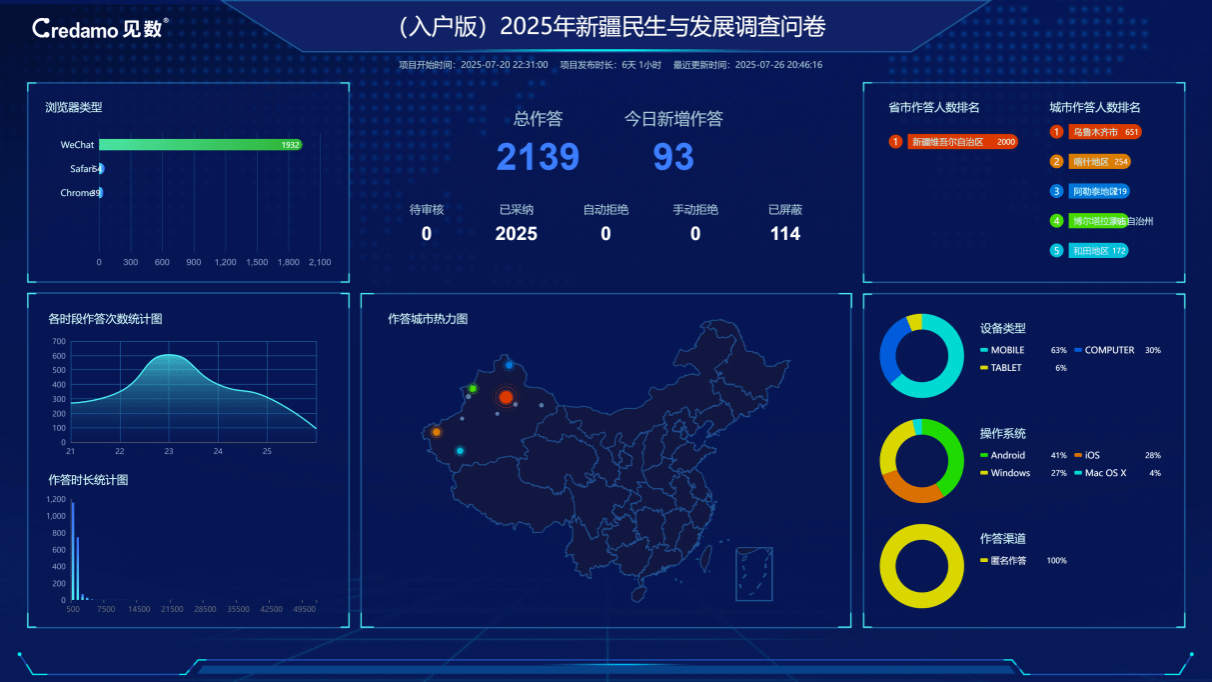

今年夏天,中央民族大學新疆研究中心發起新疆師范大學歷史與社會學院以及新疆絲路智庫共同參與的“新疆民生與發展”大調查活動����,貫徹“橫織縱組”科研理念����,發揮“學術互補�、育人協同”的合力,以了解新疆民生基本情況與實際需求���,為國家及自治區政府完善相關政策、制定惠民舉措提供數據支撐與信息參考為目標�����,覆蓋新疆維吾爾自治區9個地州��、18個縣市����、2000戶家庭。懷揣著對新疆民生發展關切的中央民大師生們���,與全國36所高校的百余名師生一道,將青春足跡印刻在天山南北的田野與社區間��。

“擦擦就能吃��,這是咱們村集體的葡萄長廊,鄉親們路過�����,渴了累了都能摘�����!”民族學專業碩士研究生蒙俊萍跟隨村干部買買提入戶的路上��,走到一處濃蔭的葡萄長廊下,買買提大叔摘下葡萄��,熱情地遞給學生們����。這條葡萄長廊,成熟之時便自然成為全體村民的“共享果園”。蒙俊萍知道,這伸手可摘的甜蜜,是村集體互助精神的具象體現����,葡萄藤蔓纏繞的�,不僅是夏日的一方蔭涼��,更是中國式現代化進程中�,扎根于鄉土沃土的治理智慧與共同體意識的蓬勃生機�。

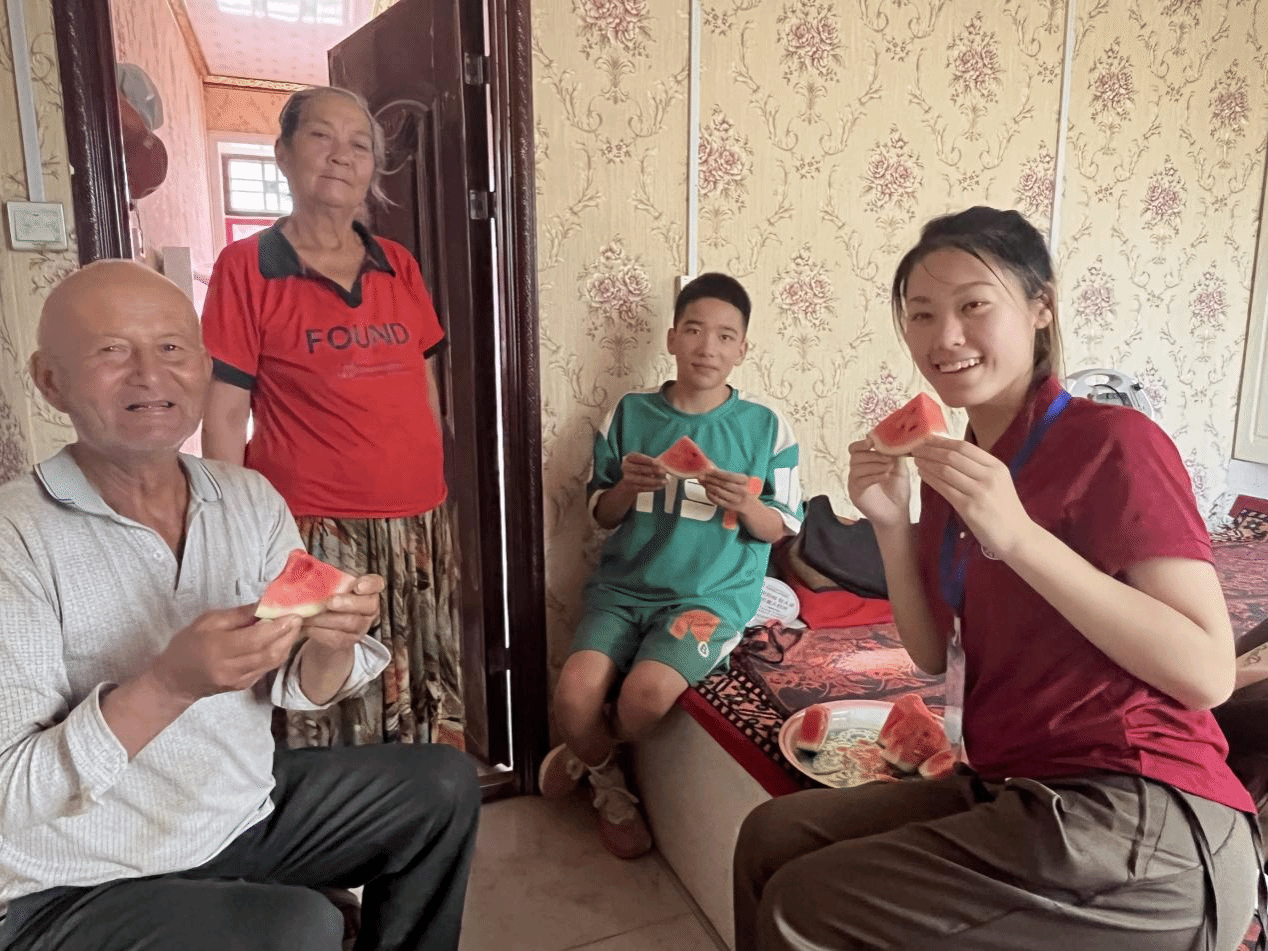

在天山以南的喀什地區和阿克蘇地區,中央民族大學師生在鄉村牧區����,與農牧民同坐一條氈毯���、共話民生冷暖��。在走訪中,大家被當地百姓們的樸實笑容所打動��,在與新疆各民族群眾的面對面交流中深刻體悟——“鑄牢中華民族共同體意識”從來不是抽象口號�����,而是馕坑邊共享的溫暖,是棉田里交織的笑語,是將“鑄牢”從理論概念化為可觸可感的生活實踐����。

“原來政策文件里的‘惠民’���,最終要落到讓早餐攤出攤更方便�����、老人買藥少跑一趟路?��!?在深入伊犁的村莊和社區調查后,調研隊員們紛紛感慨道����。數據外的煙火氣���,讓“民生”從詞語變成有溫度的期待�,這些聲音沒有宏大敘事���,卻比任何數據都實在�。民生調查不只是收集問題,更是看見每個普通人的生活難題——而能回應這些具體期盼,才是民生工作最扎實的注腳��。

師生們深入當地村落和百姓家��,了解當地通過推廣普及國家通用語言文字�、開展“民族團結一家親”系列活動��、發展特色產業等多種方式�,有形有感有效推進鑄牢中華民族共同體意識工作的具體實踐與成效��。工商管理專業碩士研究生劉冕表示�����,“此行最深刻的體悟,莫過于在新疆的鄉土間��,與同學們觸摸到鑄牢中華民族共同體意識的鮮活脈動”��。

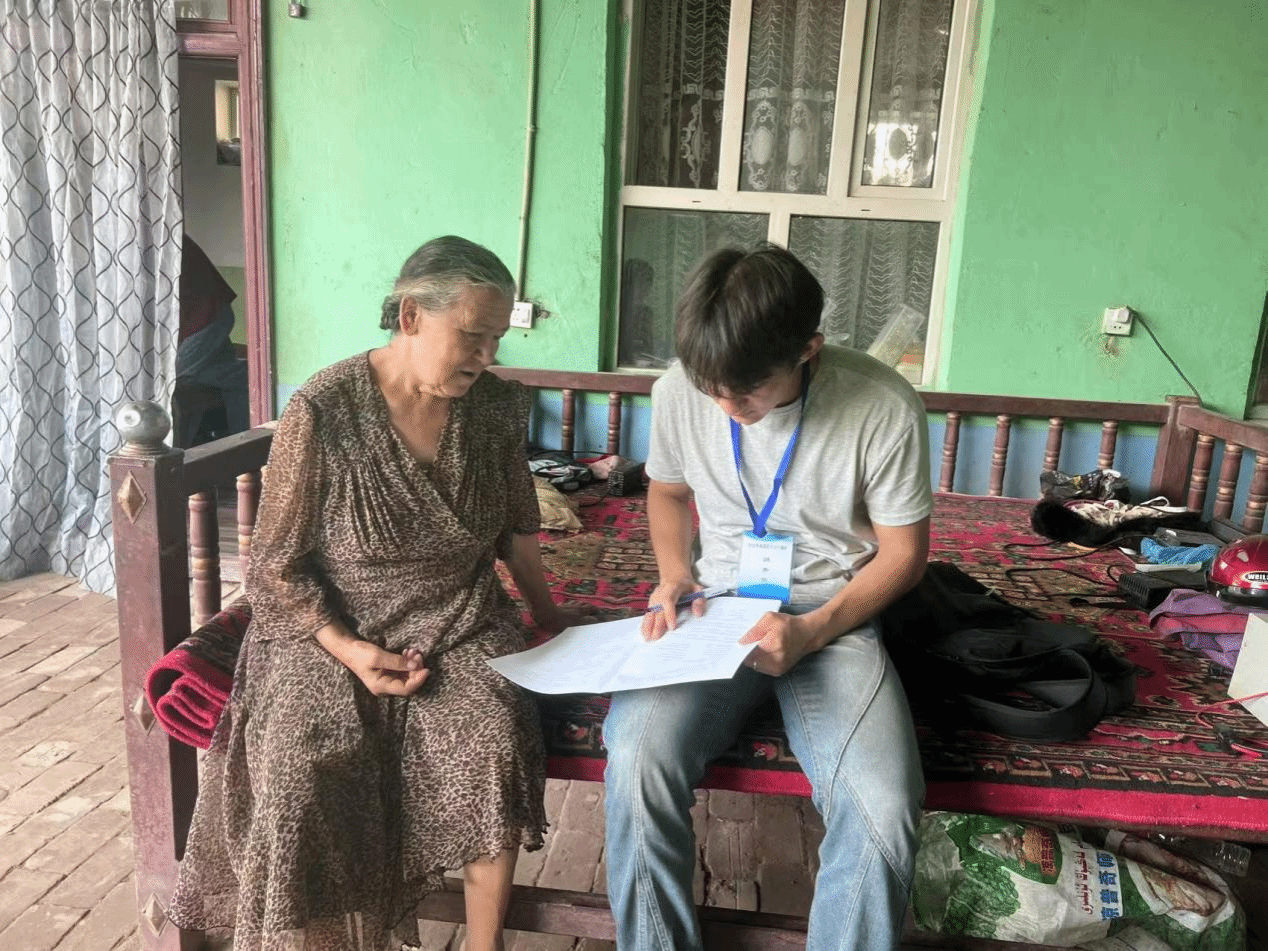

作為喀什地區入戶調查的督導員�����,民族學專業博士研究生陳紅在深入居民家庭入戶調查后,發出了感嘆��,“真正的社會科學研究必須扎根泥土����,帶著溫度去觀察、去理解。那些問卷上的選項���,背后是一個個鮮活的生命故事和真實需求。只有俯下身去�,才能觸摸到社會發展的真實肌理�����,我們的研究才具有真正的生命力,才能為推進邊疆地區的現代化進程貢獻有價值的思考”���。

這場橫跨天山南北的“新疆民生與發展”大調查活動,依托入戶調查問卷形式���,調研內容涵蓋居住環境、醫療保障��、養老服務�、教育發展��、就業狀況�����、社會治理等多個維度,師生們將2000戶民生數據轉化為惠民政策精準優化的“溫度計”�����,為全面了解新疆地區民生發展現狀與居民實際需求提供了有力的數據支撐��。

作為將學術研究與邊疆發展需求相結合的實踐——“新疆民生與發展”大調查活動通過跨學科田野協作�����、跨校資源整合、跨地域青年聯動�����,以扎實的調研���、生動的案例和真實的數據繪制新疆民生發展的現實圖景���,探索邊疆治理現代化與中華民族共同體建設的深層邏輯�����,更為世界讀懂中國式現代化的新疆敘事提供鮮活注腳�。

以抽樣數據測度166萬平方公里的區域發展維度���,以田野足跡勾勒2600多萬人口的民族融合厚度��,以實地研究丈量5700多公里邊境線的治理深度……中央民族大學師生們正以調研行動響應“求真學問、練真本領��、做實干家”的時代號召,在基層實踐中錘煉服務本領,將實踐感悟轉化為學術研究的鮮活素材���,將基層需求作為學習研究的方向,把論文寫在祖國大地上,用實際行動詮釋新時代青年的責任擔當�,為促進邊疆地區民族團結和鄉村振興注入青春力量����!