回憶起參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會廣場合唱團的經歷,音樂學院2024級音樂教育專業本科生葉麗開·賽力克感慨良多:“那段歷史通過歌聲,真正流進了我們心里。”

七月的排練廳里,88人反復打磨著一句歌詞:“九一八!九一八!”作為音樂學院的學生,葉麗開·賽力克能精準控制氣息,但總覺得那“重音”里少了最關鍵的溫度。當第一次完整唱響《松花江上》時,老師反復強調:“這首歌的每個音符都浸著血淚,不是單純的演唱,是在替八十年前的同胞‘說話’。”

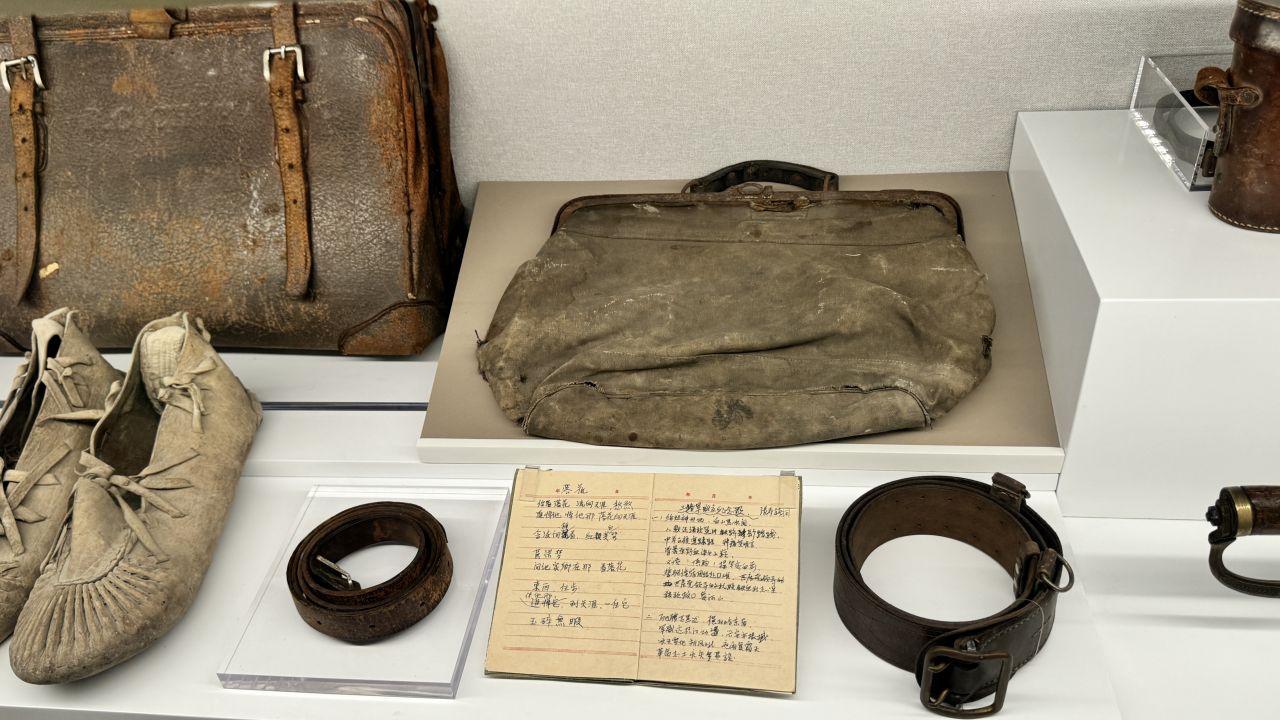

“想唱好這首歌,得先看見它背后的人。”排練間隙,老師帶領團員們來到中國人民抗日戰爭紀念館。展廳里,玻璃柜中那些泛黃的舊物直擊人心:縫補重疊的棉襖,袖口磨得露出了棉絮;已經褪色卻筆跡依然堅定的手稿;記錄九一八事變后百姓流亡場景的照片……這些帶著“歷史溫度”的實物,像一把把鑰匙,悄然打開了葉麗開·賽力克在排練時,總琢磨不透的“歷史感”。

葉麗開·賽力克拍攝的中國人民抗日戰爭紀念館內的展品

從紀念館回來后,葉麗開·賽力克和團員們不再糾結于“技巧”,而更注重“情感”。四個月的排練,時間過得很快,轉眼就到了合練的日子。當歌聲第一次與中國人民解放軍聯合軍樂團的伴奏完美融合時,葉麗開·賽力克真正懂得了什么是“共鳴”。這聲音是她與身邊的伙伴共鳴,是她與八十年前的革命先烈共鳴,是她與祖國日新月異的發展共鳴。“當三千人的聲音擰成一股繩,突然覺得我不再是‘我’,而是更遼闊、更堅實的‘我們’。”

“9月3日,當大巴車緩緩靠近天安門廣場,隔著車窗,我一眼望見了迎風飄揚的五星紅旗和整齊肅立的受閱方隊,淚水瞬間模糊了視線。”

“我的家在東北松花江上......” 當第一句歌詞從3000人的胸腔中齊聲唱響,聲音在天安門廣場上空久久回蕩。“我聽見身邊有人開始哽咽,但所有人的歌聲,卻變得更加堅定、更加響亮。”

在那一刻,四個月來的所有辛苦都化為了榮耀。我們不僅僅是在演唱一首歌曲,更是在用今天的聲音,完成一場跨越八十年的歷史回響——“我們是在替當年流離失所的同胞們‘回家’,也是在向祖國莊嚴宣誓:‘歷史,我們從未忘記;和平,我們必將守護’。”

當《鋼鐵洪流進行曲》的旋律響起,葉麗開·賽力克看到受閱方隊邁著整齊劃一的步伐行進而來,如同一道移動的“鋼鐵長城”。她的內心無比自豪和驕傲。陽光下,從導彈車到裝甲車,每一臺裝備都閃爍著莊重的金屬光澤。此情此景,讓她真切地體會到,“國家強大”并非一句遙遠的口號,而是一種具象化的安全感,是“無論發生什么,我們都有底氣”的堅定信念。

演出結束后的夜晚,葉麗開·賽力克輾轉難眠,四個月的點點滴滴涌上心頭。她說:“這段經歷讓我觸摸到歷史的溫度,感受到集體的力量,更親眼見證了祖國的強大。作為新時代青年,我們將把這份感動化為前行力量,用青春汗水建設家鄉、報效祖國。”