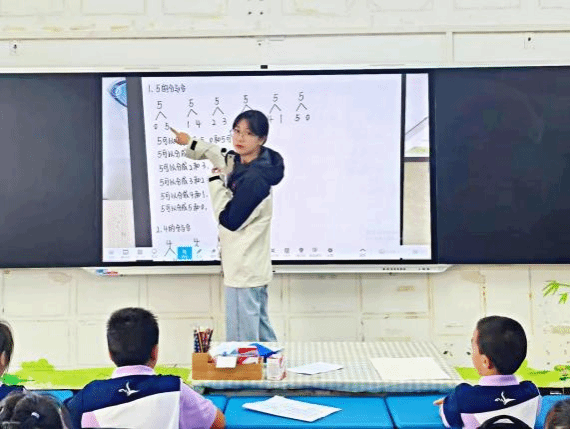

上午八點(diǎn)���,茶山腳下的霧氣還未散去�����,瑯瑯書(shū)聲已從教室的窗口飄出�。在云南省思茅第一小學(xué)教育集團(tuán)四年級(jí)的課堂上���,志愿者任何雨含正帶著孩子們誦讀課文《綠》����,不一會(huì)兒就在黑板上寫(xiě)滿了板書(shū)�。這是中央民族大學(xué)第26屆研究生支教團(tuán)思茅分團(tuán)的日常剪影。

9年來(lái)����,中央民族大學(xué)共向云南省普洱市思茅區(qū)輸送60位志愿者擔(dān)任支教老師����,直接受益學(xué)生超6000人����。2024年8月,7名00后研支團(tuán)成員接過(guò)接力棒,跨越山海��,以教育為橋��,在這片民大人努力耕耘的紅土壤上����,續(xù)寫(xiě)著愛(ài)與希望的新篇章�。

站上講臺(tái),從“零”開(kāi)始

“老師,這個(gè)數(shù)字像小鴨子�����!”思茅四小的教室里,一個(gè)孩子舉著歪歪扭扭的“2”字,興奮地向劉香杉揮舞�����。作為一年級(jí)數(shù)學(xué)教師�,劉香杉面對(duì)的是一群對(duì)數(shù)字幾乎零基礎(chǔ)的學(xué)生�。開(kāi)學(xué)第一周,她發(fā)現(xiàn)班上一小半孩子無(wú)法連貫數(shù)到20�����,“有的孩子連握筆姿勢(shì)都不對(duì)”����。

和第一次坐在課桌前的學(xué)生一樣,志愿者也是第一次真正站上講臺(tái)��,而教學(xué)也沒(méi)有現(xiàn)成的模板����。課間,她經(jīng)常蹲在課桌旁,握著孩子的手把數(shù)字一遍遍描紅,半年下來(lái),她基本熟悉了班上所有孩子的筆跡�。從“入門”第一課教起����,是一種挑戰(zhàn)�,所以談起這段支教經(jīng)歷對(duì)學(xué)生的改變,她并沒(méi)有很“宏大”的愿望�����,而是著眼于細(xì)節(jié):“還是要基于學(xué)生實(shí)際進(jìn)行教學(xué)�����,從小事教起�����,最重要的是培養(yǎng)學(xué)習(xí)習(xí)慣,這才算給孩子們打下好基礎(chǔ)�。”

在思茅二小����,楊英杰的道德與法治課堂同樣經(jīng)歷著蛻變�����。“來(lái)云南之前����,民大的老師告訴我���,‘先學(xué)會(huì)做人�����,再學(xué)會(huì)做學(xué)問(wèn)’,道德與法治就是教‘做人’的學(xué)科”�����,他說(shuō)����。到班上之后,他發(fā)現(xiàn)學(xué)生對(duì)道德與法治的學(xué)習(xí)有著天然的疏離和淡漠�����,一般都是靠“考前突擊”��。面對(duì)現(xiàn)實(shí)學(xué)情�����,他沒(méi)有退縮,而是選擇“變著花樣”上課:將法律知識(shí)轉(zhuǎn)化為“普法辯論賽”,把家庭矛盾案例演成“課本劇”�,舉辦“人物與美德”故事會(huì)���,還在課前邀請(qǐng)孩子們���,在黑板上畫(huà)出一顆顆象征民族團(tuán)結(jié)的紅石榴����。

志愿者到崗三個(gè)月后���,思茅區(qū)迎來(lái)了期中質(zhì)量檢測(cè)����,這個(gè)班級(jí)的道德與法治成績(jī)躍至全區(qū)榜首。更令他觸動(dòng)的是�,家長(zhǎng)會(huì)上�����,一位奶奶緊握他的手:“小娃現(xiàn)在回家總說(shuō)‘楊老師教我們要講道理’,連他爸媽吵架都管得??�!”

素質(zhì)教育,讓靈魂與美相遇

周五下午的思茅二小操場(chǎng)總是沸騰著歡呼。鄭原健蹲在地上���,和學(xué)生們圍著自制水火箭倒數(shù):“3、2、1——發(fā)射!”水火箭騰空而起���,孩子們尖叫著追逐那道劃過(guò)藍(lán)天的弧線。

這位每周在五年級(jí)8個(gè)班里輪流授課,還開(kāi)設(shè)了興趣課程的科學(xué)老師���,善于將知識(shí)化為游戲,在課上用小燈泡模擬太陽(yáng),在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中展示AI演示小動(dòng)畫(huà)��,還教孩子們?cè)囍眯Q豆畫(huà)細(xì)胞結(jié)構(gòu)�。作為團(tuán)內(nèi)課時(shí)量最多的志愿者����,剛接手教學(xué)任務(wù)時(shí),他每天都是行色匆匆,上課��、教研���、備課“三點(diǎn)一線”��。在積累了一些經(jīng)驗(yàn)后�����,他也總結(jié)了一套自己的教學(xué)方法:“小學(xué)階段的科學(xué)課,知識(shí)很多很雜����,如果孩子們能基于興趣主動(dòng)了解���,那就事半功倍了���,這就是素質(zhì)教育的意義�?��!?/span>

作為“新晉”班主任�,李茜熙創(chuàng)設(shè)了“小紙條信箱”——所有同學(xué)都可以用小紙條的形式與老師溝通。

“我的書(shū)包被同學(xué)隨意翻動(dòng)�����,我有點(diǎn)難過(guò)���?����!薄盀槭裁次一卮饐?wèn)題的時(shí)候,有同學(xué)在笑����?”到了四年級(jí)����,學(xué)生自我意識(shí)增強(qiáng),處理部分人際關(guān)系問(wèn)題時(shí)顯出諸多困惑���,上述煩惱也開(kāi)始逐漸出現(xiàn)在小紙條的內(nèi)容里。為了幫助學(xué)生厘清人際邊界��,她邀請(qǐng)到專業(yè)的心理咨詢師����,在班里舉辦了“建立自我邊界感”心理健康教育講座。

當(dāng)談到“性別界限”時(shí)����,李茜熙用孩子們可以理解的比喻進(jìn)行講解:“男生女生都可以勇敢善良�,但就像春天有不同顏色的花��,我們要尊重彼此綻放的方式�?�!敝v座結(jié)束后���,“小紙條信箱”里出現(xiàn)了一條匿名的留言�,ta寫(xiě)道:“老師����,我終于能對(duì)動(dòng)我筆袋的同學(xué)說(shuō)‘請(qǐng)停止’了���?!?/span>

“課堂可以沒(méi)有‘屋頂’,這是我在民大讀書(shū)的四年里最深的體會(huì)”����,任何雨含說(shuō)��。今年三月,她在班里舉辦了一場(chǎng)以“尋找春天”為主題的拼貼詩(shī)活動(dòng)�,鼓勵(lì)學(xué)生化身“生活詩(shī)人”�,用雙眼探索世界�����,用雙手創(chuàng)造美����。課間時(shí)分����,孩子們自發(fā)穿梭在校園各個(gè)角落,搜尋著“詩(shī)意素材”。操場(chǎng)邊的小石子�����、被風(fēng)吹斷的柳枝��、美術(shù)課剩下的彩紙邊角料����,甚至數(shù)學(xué)作業(yè)本上劃掉的草稿數(shù)字�����,都成了他們眼中的“寶藏”。

有孩子用樹(shù)葉模擬水流動(dòng)起來(lái)的波紋,拼湊出“柳枝輕吻河流”的詩(shī)句���;有孩子在紙板中央貼上蒲公英絨毛,寫(xiě)下“放飛心情,細(xì)雨蒙蒙,享受自然”����。在拼貼與涂鴉的過(guò)程中����,平時(shí)害羞的孩子也可以勇敢表達(dá),用詩(shī)句大膽“說(shuō)出”自己的看法,“講出”那些不敢宣之于口的期待與失落��。

這堂“尋找春天”的美育課��,在參觀云南農(nóng)業(yè)大學(xué)時(shí)有了回響���。任何雨含帶著孩子們走進(jìn)茶田���,在清新的香氣中俯身采摘���,學(xué)習(xí)炒制�,最終品嘗自己的勞動(dòng)成果��,實(shí)實(shí)在在地體驗(yàn)了“一片葉子”的“前世”與“今生”��。回程的路上����,有孩子坐到她身邊��,遞過(guò)來(lái)一張皺巴巴的紙——上面是一首題目叫《綠葉》的小詩(shī)�����。寓教于樂(lè)的主題活動(dòng)���,不僅讓文字在童心中生根發(fā)芽�,更在素質(zhì)教育的土壤里���,栽培了勇于探索����、懂得觀察、敢于表達(dá)的生命幼苗�。

思政育人�����,播撒心靈的星火

半年的時(shí)間里,王博把自己創(chuàng)設(shè)的“每周一個(gè)民族團(tuán)結(jié)小故事”講堂���,從單向講述變成了多維互動(dòng)的生動(dòng)案例。

最初的幾堂課,她都會(huì)帶著自制教具開(kāi)講��,用麻繩模擬茶馬古道���,用彩色粉筆繪制民族服飾圖���,孩子們聽(tīng)得津津有味����,逐漸理解了“民族團(tuán)結(jié)”這個(gè)四字詞語(yǔ)的意義。但真正讓課堂活起來(lái)的���,是學(xué)生主動(dòng)舉起的手——“老師����,這個(gè)我能不能和你一起演呀?”

她順勢(shì)改變教學(xué)模式�。從此教室里不再是老師諄諄教誨的“獨(dú)角戲”����,孩子們自己搜集資料����,用稚嫩的語(yǔ)言將民族團(tuán)結(jié)的故事娓娓道來(lái),分工合作��,表演各民族同胞和睦相親的場(chǎng)景���,這個(gè)最初由教師主導(dǎo)的理論課堂�,如今已成為學(xué)生自主參與的沉浸式實(shí)踐平臺(tái)。

王博和好友的微信消息里�,記錄著課堂轉(zhuǎn)型的每個(gè)節(jié)點(diǎn)����,她自豪地說(shuō):“孩子們開(kāi)始主動(dòng)追問(wèn)各自的民族習(xí)俗,曾經(jīng)害羞的學(xué)生也敢站在講臺(tái)上講述《半條被子》的故事�����,我很有成就感��?���!边@堂持續(xù)了十余周的課程證明��,民族團(tuán)結(jié)教育不是抽象的概念灌輸����,而是讓孩子們?cè)诠矂?chuàng)共享中�����,真正理解“我們”二字的分量。

視線轉(zhuǎn)向舞蹈教室���,張明慧正帶著學(xué)生舒展肢體。初來(lái)時(shí),畢業(yè)于舞蹈學(xué)院的她心里有些打鼓:“小學(xué)并沒(méi)有專門的舞蹈課,我要負(fù)責(zé)音樂(lè)教學(xué)的任務(wù)����,所以怕專業(yè)不對(duì)口���?��!彼诙虝r(shí)間內(nèi)完成了心態(tài)的調(diào)整���,一邊學(xué)習(xí)樂(lè)理知識(shí)���,擔(dān)任音樂(lè)老師的角色�,一邊研究如何發(fā)揮自己的特長(zhǎng)���,最終在思茅一小創(chuàng)建了中國(guó)舞校隊(duì)�����。

第一節(jié)舞蹈課����,有的孩子連壓腿都咬著牙喊疼�����,更羞于展現(xiàn)自己。她卸下舞鞋���,赤足示范,告訴同學(xué)們���,舞蹈不只是呈現(xiàn)給別人的表演,更重要的是和自己對(duì)話�。漸漸地��,學(xué)生們摸索到了用肢體表達(dá)情感的技巧,但還是“感覺(jué)缺一點(diǎn)精氣神”。

開(kāi)學(xué)不久���,一次真正能激發(fā)孩子們的自信心和榮譽(yù)感的機(jī)會(huì)擺在了張明慧面前。在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)和音樂(lè)組老師們的幫助下,她和團(tuán)隊(duì)聯(lián)合創(chuàng)作情景劇《時(shí)刻準(zhǔn)備著》����,并參加了普洱市“大中小思政課一體化建設(shè)系列活動(dòng)——延安精神進(jìn)校園文藝匯演”��。舞臺(tái)上,穿著各民族服裝的孩子高昂頭顱,用舒展的雙臂、翻轉(zhuǎn)的腰肢�����、騰空的雙腿展示延安時(shí)期的革命勝利����,演繹紅色記憶中的延安精神����;戴著紅領(lǐng)巾的孩子眼神堅(jiān)定�,在閃耀的聚光燈下瞻仰先輩事跡,面向國(guó)旗起誓,童音純真但字字鏗鏘。

捧著一等獎(jiǎng)的獎(jiǎng)狀返校那晚�����,張明慧在支教日記里寫(xiě)道:“真正的紅色基因傳承�����,不是復(fù)刻歷史動(dòng)作,而是讓延安精神活在孩子們的心里�?��!?/span>

群山環(huán)抱的滇南�,教育的溫度正悄然生長(zhǎng)�����。在這里���,中央民族大學(xué)的志愿者們見(jiàn)證過(guò)課本知識(shí)如何喚醒思維��,心理教育怎樣舒展靈魂,更親歷著那些看似微小卻可能影響人生的軌跡����。

從北京到思茅��,1800公里的距離,被一堂堂課����、一次次牽手��、一個(gè)個(gè)蘇醒的夢(mèng)想填滿。這些“00后”志愿者如同星火�,照亮的不只是三尺講臺(tái)����,更是一個(gè)個(gè)即將破土而出的春天�。當(dāng)茶山新芽沐雨而生�����,他們的青春�,正與這片土地的未來(lái)共寫(xiě)一首綿長(zhǎng)的詩(shī)����。