新聞資訊

新聞資訊

“同學們,你們知道牦牛酸奶的發酵菌長什么樣嗎?”話音剛落,西藏自治區拉薩那曲第二高級中學的教室里靜了一瞬。熟悉而親切的生活元素突然和課本上的生物知識相遇,同學們好奇的目光齊刷刷聚向這個來自民大的青年老師。

“支教讓我真正觸摸到了西部發展的脈搏,讓我用實際行動詮釋了那句——把論文寫在祖國大地上!”這是中央民族大學第26屆研究生支教團西藏分團、生命與環境科學學院2020級本科生張一凡,在祖國雪域高原上,書寫的新時代青年的奮斗篇章。

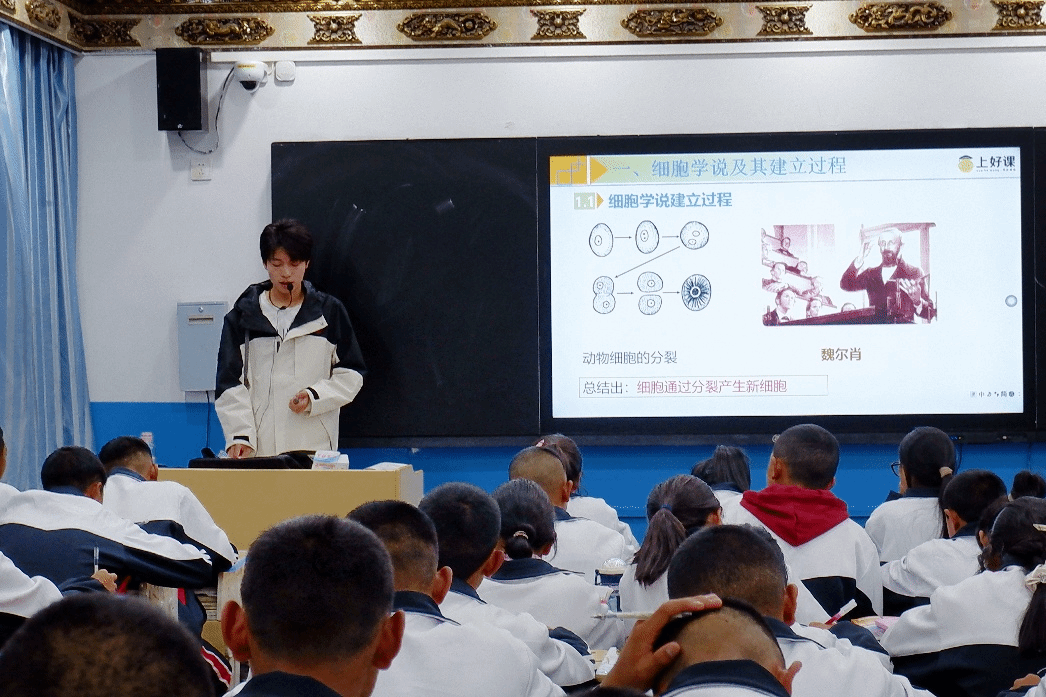

張一凡上生物課

“牦牛酸奶里的發酵原理、青稞的生長過程,都是最好的教學素材。”面對有限的教學實驗條件,張一凡巧妙地將學生熟悉的生活元素融入課堂。他用白板手繪細胞結構并在PPT中嵌入《工作細胞》動漫片段。這種將免疫系統知識與動漫結合的方式,不僅讓課堂氣氛活躍,更讓學生在潛移默化中記住了知識點,讓生物課成了學生們眼中真正的“快樂科學”。

不曾想,現在在教學上游刃有余的張一凡,曾經也有緊張到“不敢與學生對視”的經歷。為了讓自己能夠有所突破,他主動請纓,以超常規課時量的日程安排,扛起教學大旗。平日和學生們在一起,你一言我一語地探討、畫圖、舉例、翻課本,直到清晰的答案慢慢浮現。他說:“探討學習的過程,不只是學生們學會了新知識,也讓我學會了如何用更耐心、更坦誠的方式解決教學難題。”

如今的他,早已能脫稿完成整節課,知識體系在日復一日的打磨中爛熟于心。走廊里此起彼伏的“老師好”、課堂上越來越多專注的目光,還有學生主動帶動同桌進步的變化,都讓他堅信:“教育的幸福,藏在這些微小而持久的改變里。”

張一凡(左一)與支教團的其他同學一起備課

張一凡與學生的合影

“支教讓我真正觸摸到了西部發展的脈搏,這是書本上學不到的財富。”除了教學,作為生命與環境科學學院的學生,張一凡始終牢記“把論文寫在祖國大地上”的誓言。他利用業余時間調研青藏高原生態脆弱區的發展現狀,把對當地環境關系的觀察,轉化為未來科研的一線素材。

“教育是慢的藝術,也許現在播下的種子,十年后才會發芽。”回憶起支教的過程,張一凡說:“來到這里,我完成了從學生到教師的思想轉變。當你成為老師,一言一行都可能影響學生的未來,這份責任重于泰山。”在雪域高原的課堂上,那些他教過的學生們,正用笑臉和進步回應著這位青年支教教師的付出。他也正以愛與責任為養分,見證著“用一年時間,做一件終生難忘的事”的青春諾言!

您當前所在位置:

您當前所在位置:

2025-07-30

2025-07-30 來源:黨委宣傳部融媒體中心

來源:黨委宣傳部融媒體中心

字號:大小

字號:大小