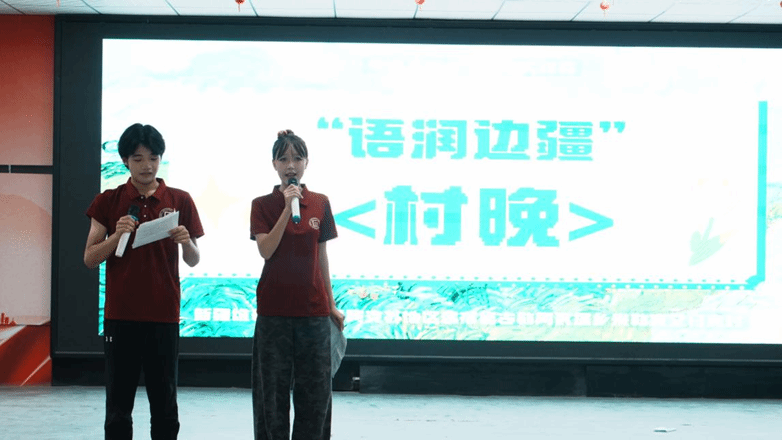

“我和我的祖國,一刻也不能分割,無論我走到哪里,都流出一首贊歌……”近日,清脆稚嫩的童聲從新疆阿克蘇地區(qū)溫宿縣古勒阿瓦提鄉(xiāng)米勒克艾日克村村委會的會議室飄出。24名村內小學生正與中央民族大學“推普”隊成員齊誦《我和我的祖國》歌詞。窗外白楊沙沙作響,屋內童聲瑯瑯,天山南麓正綻放新聲。為全面落實國家語言文字事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃,服務鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,鑄牢中華民族共同體意識,中央民族大學共青團結合溫宿縣共青團暑期“紅領巾小課堂”活動需求,組織師生赴米勒克艾日克村開展國家通用語言文字推廣普及活動。活動開展情況在《中國民族報》教育版刊文報道。

聲臨其境:推普課堂里的“聲音魔法”

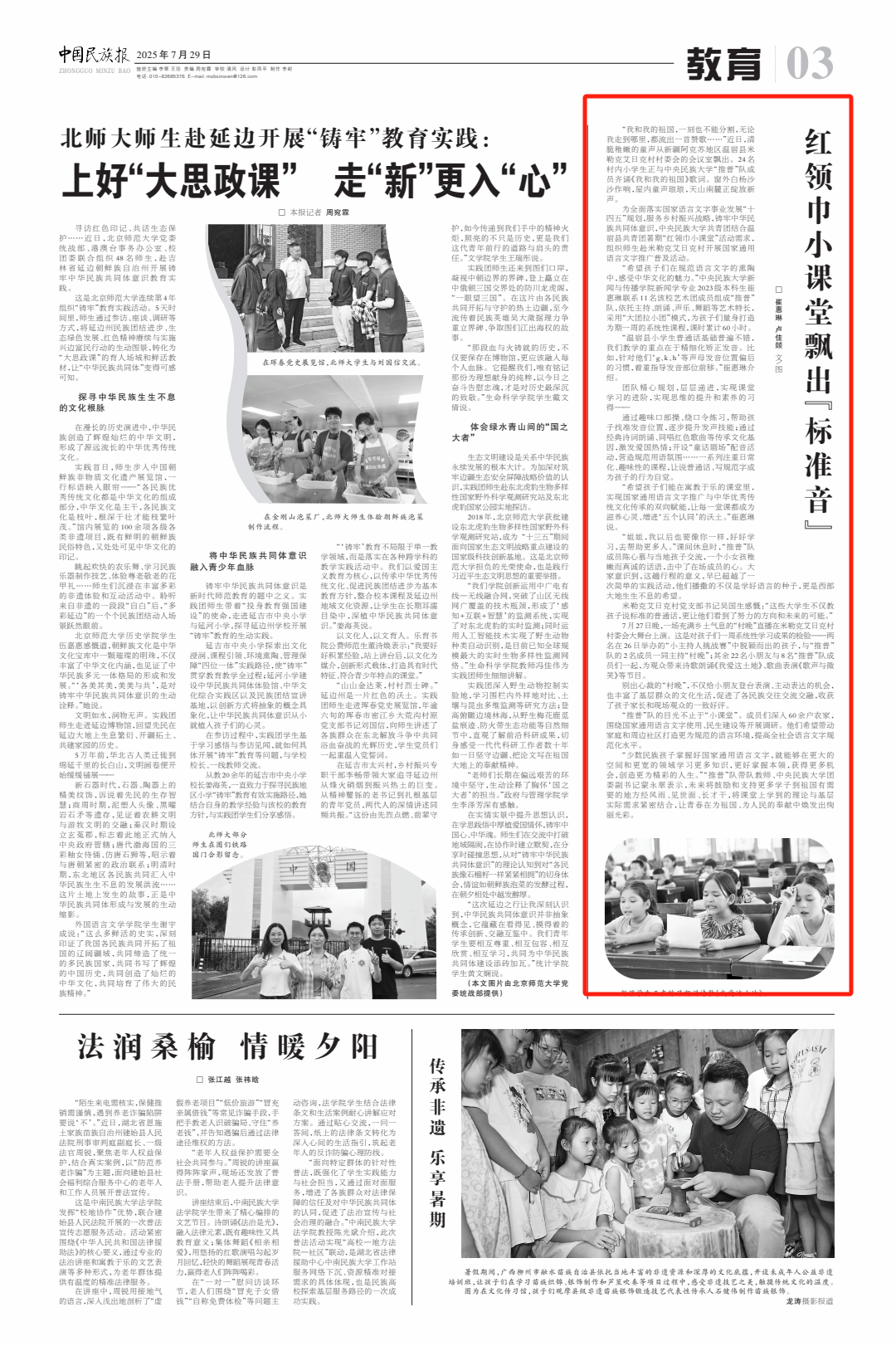

“前后鼻音”拉鋸戰(zhàn)、配音課上的《哪吒》片段、艾青詩歌的情感朗誦……在阿克蘇的推普課堂上,實踐團將枯燥的發(fā)音練習化為趣味游戲。阿迪力一聲“我命由我不由天”點燃全班熱情,熱娜古麗在實踐團成員引導下讀懂《我愛這土地》的淚水與深情。音樂課更是推普的“音符”,《歌聲與微笑》的每一句歌詞都被拆解成發(fā)音挑戰(zhàn),童聲合唱時,窗外的雨點也成了天然的伴奏。

一系列注重日常化、趣味性的課程,讓說普通話、寫規(guī)范字成為孩子的行為自覺。米勒克艾日克村黨支部書記吳國生感慨:“這些大學生不僅教孩子說標準的普通話,更讓他們看到了努力的方向和未來的可能。”

村晚直播:從教室到舞臺,讓快樂“破圈”

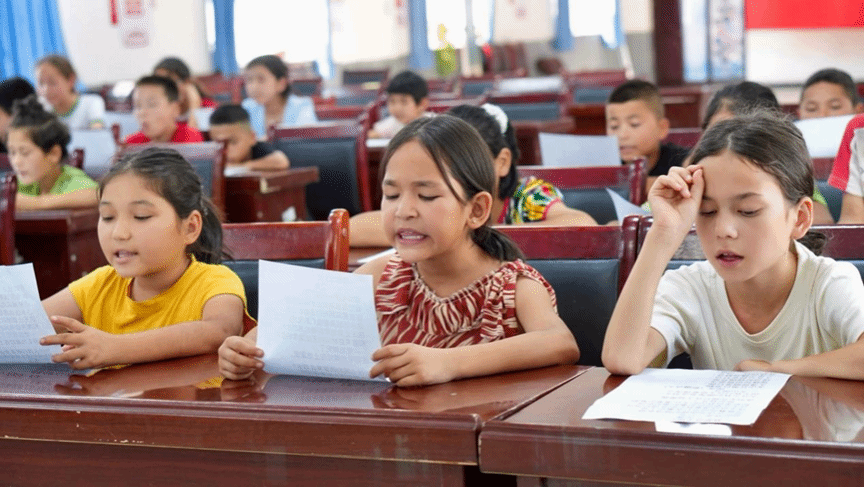

7月27日晚,一場充滿鄉(xiāng)土氣息的“村晚”直播在米勒克艾日克村村委會大舞臺上演——兩名在26日舉辦的“小主持人挑戰(zhàn)賽”中脫穎而出的孩子,與“推普”隊兩名成員一同主持“村晚”;其余22名小朋友與8名“推普”隊成員一起,為觀眾帶來詩歌朗誦《我愛這土地》、歌曲表演《歌聲與微笑》等節(jié)目。

實踐團為孩子們策劃的“村晚”,不僅是才藝展示的舞臺,更是一場推普成果的生動匯報。通過直播,孩子們的表演跨越地域限制,收獲無數暖心點贊與好評。網友評論:“看到他們自信的笑容,仿佛聽到了普通話在邊疆開花的聲音。”這場村晚不僅讓當地群眾感受到語言的力量,也讓更多人看到邊疆教育的無限可能。

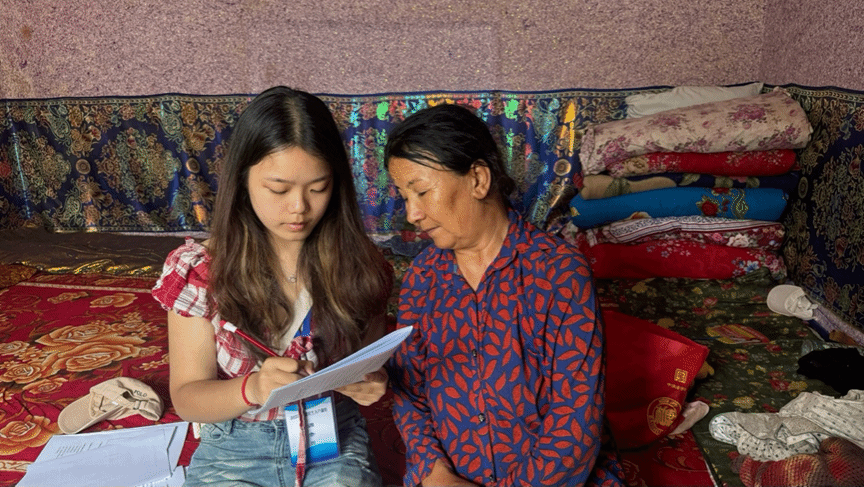

入戶調研:聽見邊疆最真實的“民生溫度”

穿梭于葡萄架與整潔院落間,實踐團走訪六十余戶村民,記錄下最樸實的民生故事。老人笑著說“自來水甜到了心里頭”,村民指著新裝的取暖設備感慨“娃娃冬天手不凍紅了”。言語間是對政策的感激,更是對未來的篤定:“日子就像剛烤的馕,越嚼越香!”這些“民生手記”成為團隊調研的珍貴成果,也為邊疆發(fā)展提供了真實的一線聲音。

從阿克蘇到《中國民族報》:推普行動的“出圈”力量

線上“村晚”直播吸引近千人觀看、收獲超萬次點贊,阿克蘇推普的動人故事也因登上《中國民族報》的版面被更多人知道。從課堂到媒體,從邊疆到全國,推普行動的“聲量”不斷放大。正如隊員所說:“我們帶來的不僅是普通話,更是連接世界的橋梁。”

當童聲合唱的“明天這歌聲飛遍海角天涯”回蕩在阿克蘇的田野,當村民的歡笑與隊員的筆記交織成邊疆發(fā)展的注腳,中央民族大學“語潤邊疆”推普實踐團用青春證明:語言的溫度,可以融化距離;行動的力量,足以點亮未來。