新聞網訊 8月22日,第六屆平臺研究學術工作坊——“溯源與智啟:平臺社會的新場景與新敘事”在北京召開。與會學者圍繞如何以本土實踐為根基、以全球視野為參照,構建更具解釋力的平臺研究框架,以及如何通過跨學科對話回應智能技術平臺化應用帶來的機遇與風險等問題展開討論。

伴隨移動互聯網和大數據技術的發展,平臺研究熱點從商業模式、用戶行為拓展到治理、數據隱私、算法公平性等復雜問題,且跨學科研究使其視角和方法更為豐富,目前主要集中在商業模式創新、治理機制、社會經濟影響、數據隱私安全和算法公平性等方面。中國社會科學院新聞與傳播研究所所長胡正榮表示,新聞學本質上是一門應用型學科,其研究必須緊密立足于現實,高度關注那些重大社會問題。當下,平臺催生出的數字文化、數字經濟、數字社會結構等一系列問題,都應成為新聞與傳播學研究的重點。學科發展既要“接地氣”,緊密貼合實際,又要“接天線”,緊跟時代前沿。

中央民族大學副校長王志認為,在新聞傳播人才培養中,應立足中國本土問題,挖掘本土視角,構建自主知識體系,培養兼具專業性與實踐性的復合型人才。以問題意識為指引,理性認識平臺經濟。要擺脫西方中心主義陷阱,從國家產業升級與全球競爭的戰略框架出發,完善平臺治理法律規范,推動中國平臺經濟健康發展。

早期門戶網站已具有平臺特征,當前服務類平臺(外賣、網約車、社交等)延續并強化了這一屬性。“平臺作為具有中介屬性的媒介,對于其本質要從傳播學根基出發去理解。”中國人民大學新聞學院教授彭蘭認為,平臺構建了一種有效解決問題的方式,形成了一種媒介化關系,這種關系不僅影響人與人之間的關系,還將對整個社會結構產生深遠影響。

“平臺與新聞業的關系并非簡單的二元對立,而是在不同社會背景下的動態生態邏輯。”復旦大學新聞學院教授張志安認為,這種生態邏輯涉及政策、經濟、文化等多方面因素,以及多元行動者的相互作用。平臺依賴的本質不僅是傳播渠道轉移和分發權力變革導致的關系調適問題,更是新聞生態系統基礎設施化再造和結構性重構的生態變化問題。以問題意識為導向的中國平臺研究,應深入探討如何在平臺依賴的背景下,平衡宣傳、商業與專業邏輯,促進新聞業的健康發展。

“從媒介視角來看,平臺在國家宏大政策話語中可能成為創新的推動者。平臺經濟本身就是一個新的增長點。”中國傳媒大學教育部國際傳播聯合研究院教授姬德強發現,互聯網平臺與政府、社會的相互依賴在新時代愈發明顯,中國的平臺發展形成了獨特模式。要關注經濟、科技與社會的關系,國家、社會和市場的相互作用,形成獨特穩定的結構。

“在數字浪潮席卷全球的今天,人工智能正以前所未有的速度重塑世界秩序。其中,大模型的崛起無疑是這場變革中引人注目的焦點。”中央民族大學新聞與傳播學院教授郭全中提出,大模型對平臺在信息搜索、內容生產、互動方式、商業模式、競爭要素、治理模式等方面都產生了顯著影響,只有深入解析技術,才能更深刻地理解平臺發展的脈絡。

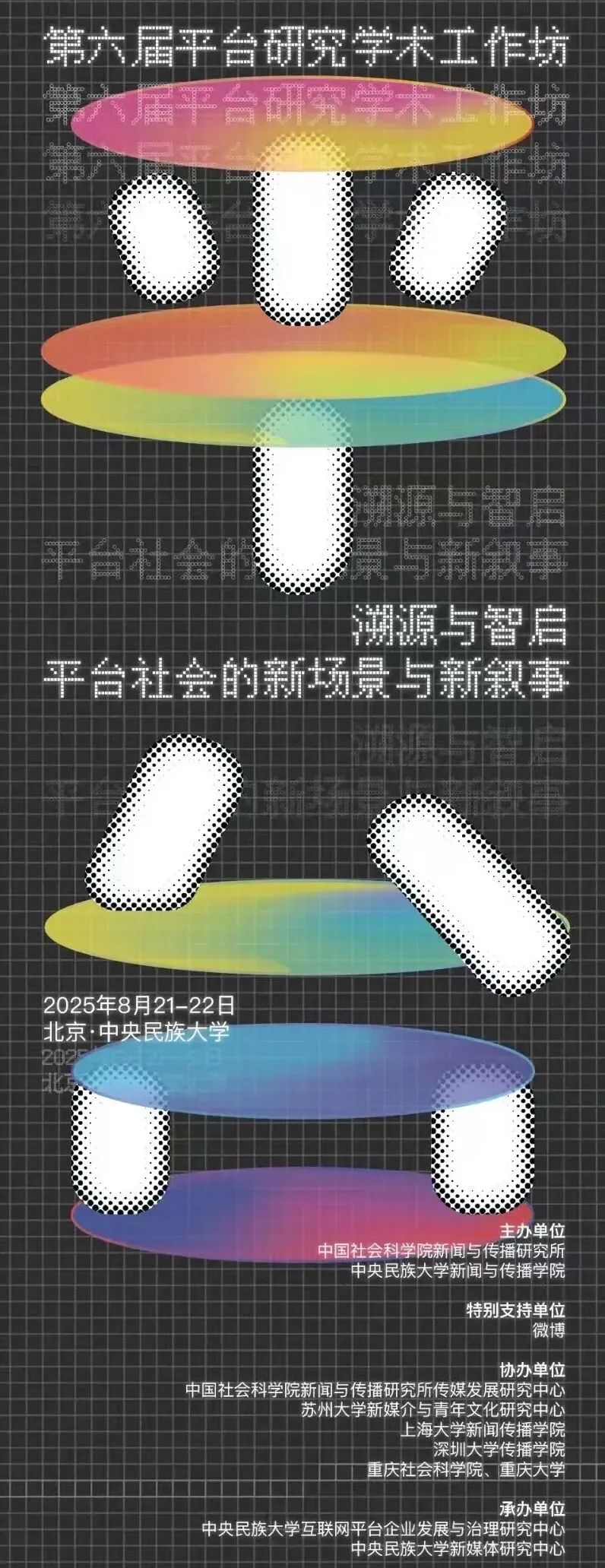

會議由中國社會科學院新聞與傳播研究所、中央民族大學新聞與傳播學院聯合主辦,中央民族大學互聯網平臺企業發展與治理研究中心、中央民族大學新媒體研究中心共同承辦。